Der Alltag in Schulen ist stark akademisch geprägt. Vokabeln lernen, Pythagoras verstehen – und wie Demokratie funktioniert, ist auch wichtig. Doch spätestens mit dem Abschluss treibt junge Menschen eine sehr handfeste Frage um: Was möchte ich eigentlich werden? Quadratsummen und Montesquieu helfen da selten weiter. Alexandra Dreßler war Gymnasiallehrerin in Kassel und sagt: „In Schulen denkt man zu stark von Fächern und Noten her. Schülerinnen und Schüler brauchen mehr Raum zur Persönlichkeitsentfaltung.“

Sie arbeitet heute als Programmmanagerin für „Herausforderung einfach machen“, kurz „Herausforderung“. Die gemeinnützige Organisation unterstützt Schulen dabei, ihren Schülerinnen und Schülern genau diesen Raum zur persönlichen Entwicklung bereitzustellen. Eine aktuelle Sonderauswertung der PISA-Daten zum „Stand der globalen Karrierevorbereitung für Jugendliche“ zeigt, wie sehr junge Menschen eine solche Unterstützung bei der beruflichen Findung brauchen. Sie attestiert ein „sehr hohes Ausmaß an beruflicher Unsicherheit und Verwirrung“ bei 15-Jährigen.

Wie „Herausforderung“ funktioniert und welche Erfahrungen die Startchancen-Schule Oberschule Berenbostel im niedersächsischen Garbsen damit macht, zeigt dieser Überblick.

Was ist „Herausforderung einfach machen“?

„Herausforderung einfach machen“ ist ein Bildungsprogramm zum außerschulischen Erfahrungslernen, an dem weiterführende Schulen teilnehmen können. Es wird seit 2019 durch die gleichnamige Organisation angeboten. Die Idee: Schülerinnen und Schüler suchen sich ein Projekt, das für sie eine Herausforderung darstellt, etwa eine Kanutour zu planen oder selbst einen Song zu schreiben. Das Projekt bereiten sie in einer Kleingruppe im Laufe des Schuljahres vor und setzen es schließlich um. Im Durchschnitt investieren sie dafür acht bis zehn Schultage.

Wie funktioniert das Programm in der Praxis

Das Programm kann an die individuellen Gegebenheiten einer Schule angepasst werden. Die Oberschule Berenbostel etwa hat „Herausforderung“ zunächst als AG angeboten, erzählt Martin Kaczmarczyk, der verantwortliche Lehrer. Nach guten ersten Erfahrungen war klar: „Wir wollten, dass alle in der achten Klasse diese Möglichkeit bekommen. Auch weil wir eine Schule im Brennpunkt sind. Für viele Kinder ist es schwer, mal aus dem eigenen Viertel rauszukommen.“ Heute ist „Herausforderung“ in den regulären Unterrichtsplan integriert, rund 100 Schülerinnen und Schüler in 20 Kleingruppen nehmen daran teil.

Zu Beginn des Schuljahres findet ein Workshop statt, in dem die Jugendlichen ihre individuellen Stärken herausarbeiten und dann in Gruppen erste Ideen für Projekte sammeln. „Danach durchlaufen die Ideen bei uns drei Auswahlkomitees“, sagt Kaczmarczyk. In dieser Phase müssen die Begleitlehrerin oder der Begleitlehrer, die von der Organisation geschult wurden, andere Lehrkräfte sowie die Eltern überzeugt werden. Erst dann folgt die Umsetzung des Herausforderungsprojekts.

„Die Kids machen 99 Prozent der Arbeit“, sagt Kaczmarczyk. Ein sogenannter Companion steht den Jugendlichen während der Projekttage ehrenamtlich zur Seite, aber auch sie oder er hält sich zurück und greift nur ein, etwa wenn Situationen gefährlich oder illegal werden. Die Schulen kümmern sich selbst darum, die Companions zu finden, „Herausforderung einfach machen“ übernimmt die Qualifizierung.

Wie etablieren Schulen das Konzept?

„Es braucht viel Fingerspitzengefühl in der Zusammenarbeit mit den Eltern“, sagt Alexandra Dreßler. „Schließlich nehmen sie das eigene Kind für zwei Wochen aus der Schule und wissen, das ist jetzt irgendwo unterwegs.“ Ihre Organisation veranstaltet daher Elternabende, um die Mütter und Väter zu informieren und auf ihre Ängste einzugehen. Sehr unterschiedlich seien die ersten Reaktionen, sagt die Programmmanagerin.

Martin Kaczmarczyk kann dies bestätigen. Er hat gute Erfahrungen damit gemacht, die Jugendlichen selbst zu Wort kommen zu lassen: „Schülerinnen und Schüler, die schon ein Projekt umgesetzt haben, haben auf einem Elternabend davon berichtet. Die haben das so toll gemacht, dass alle ganz begeistert waren.“ Trotzdem gebe es auch Eltern, die sich nicht damit wohlfühlen, ihre Kinder etwa anderswo übernachten zu lassen. In solchen Fällen wurden Ideen entwickelt, die sich vor Ort realisieren lassen: „Zwei Mädchen haben zum Beispiel in der Zeit Fahrradfahren gelernt. Dafür haben wir sogar den ADFC als Sponsor gewonnen.“ Die Mädchen durften ihre neuen Fahrräder im Anschluss behalten.

Wie wirksam ist das Programm?

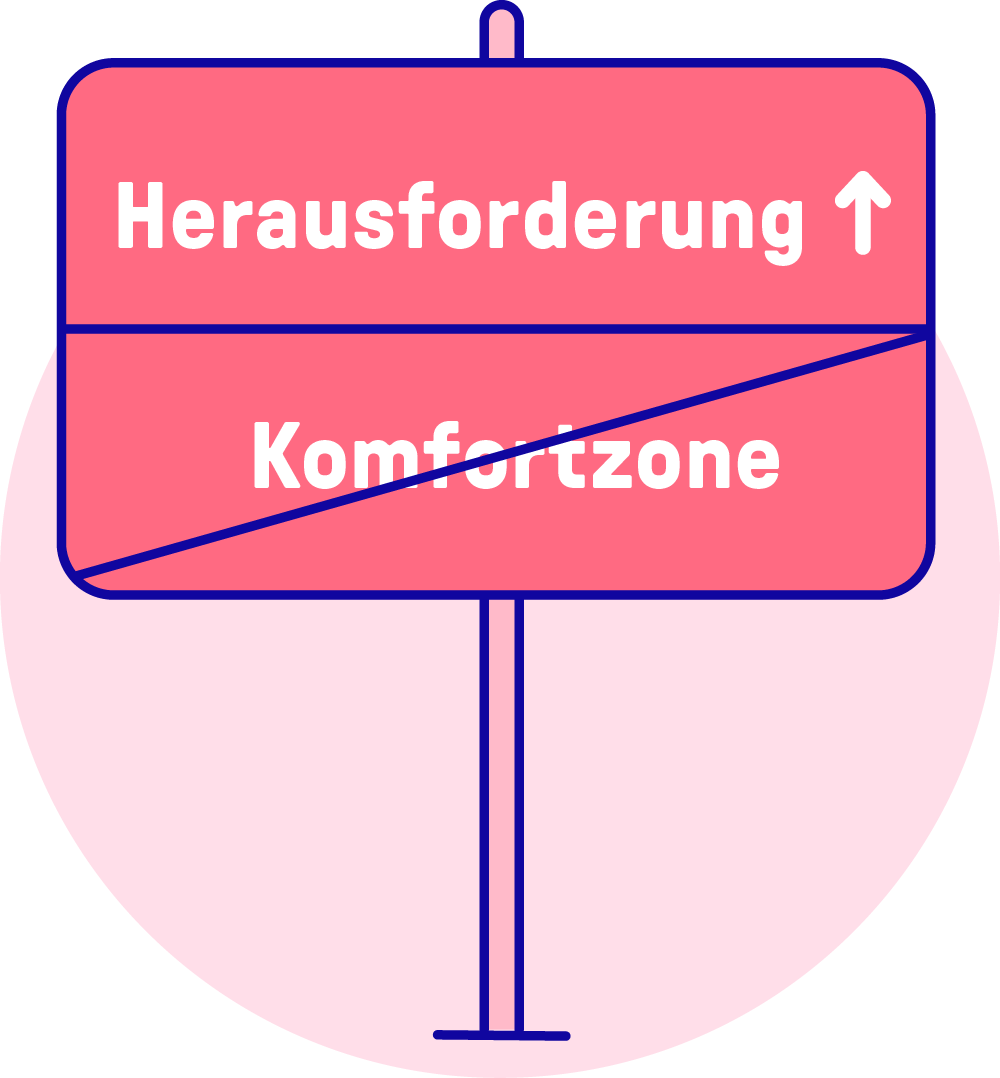

Lehrer Martin Kaczmarczyk ist von „Herausforderung“ überzeugt: „Ich finde das Lernformat superspannend und unterstützenswert. Die Jugendlichen kommen raus aus der Komfortzone und übernehmen selbst Verantwortung.“ Organisieren, diskutieren und auch mal durchhalten, wenn es nicht so gut läuft – das seien alles wichtige Erfahrungen für sie. Die Organisation selbst hat einen sogenannten Wirkungsmanager, der regelmäßig überprüft, wie wirksam das Konzept an einzelnen Schulen ist.

„Wir sehen, dass die Kinder gestärkt aus den Projekten rausgehen. Sie haben ein größeres Selbstbewusstsein, eine höhere Resilienz, und ihnen wird auch von den Lehrkräften mehr zugetraut“, erklärt Alexandra Dreßler. Zusätzlich laufen an mehreren Universitäten Studien, die das Programm begleiten. Dazu gehört das Forschungsnetzwerk HeRiS („Herausforderungen als eigenständige Reformaktivität innovativer Schulen“) von der School of Education der Bergischen Universität Wuppertal. Eine Studie untersuchte 13 teilnehmende Schulen und kam zu dem Ergebnis, dass die Schülerinnen und Schüler die Erfahrung mit „Herausforderung“ insgesamt positiv bewerten und das Angebot begrüßen.

Wie können interessierte Schulen mitmachen?

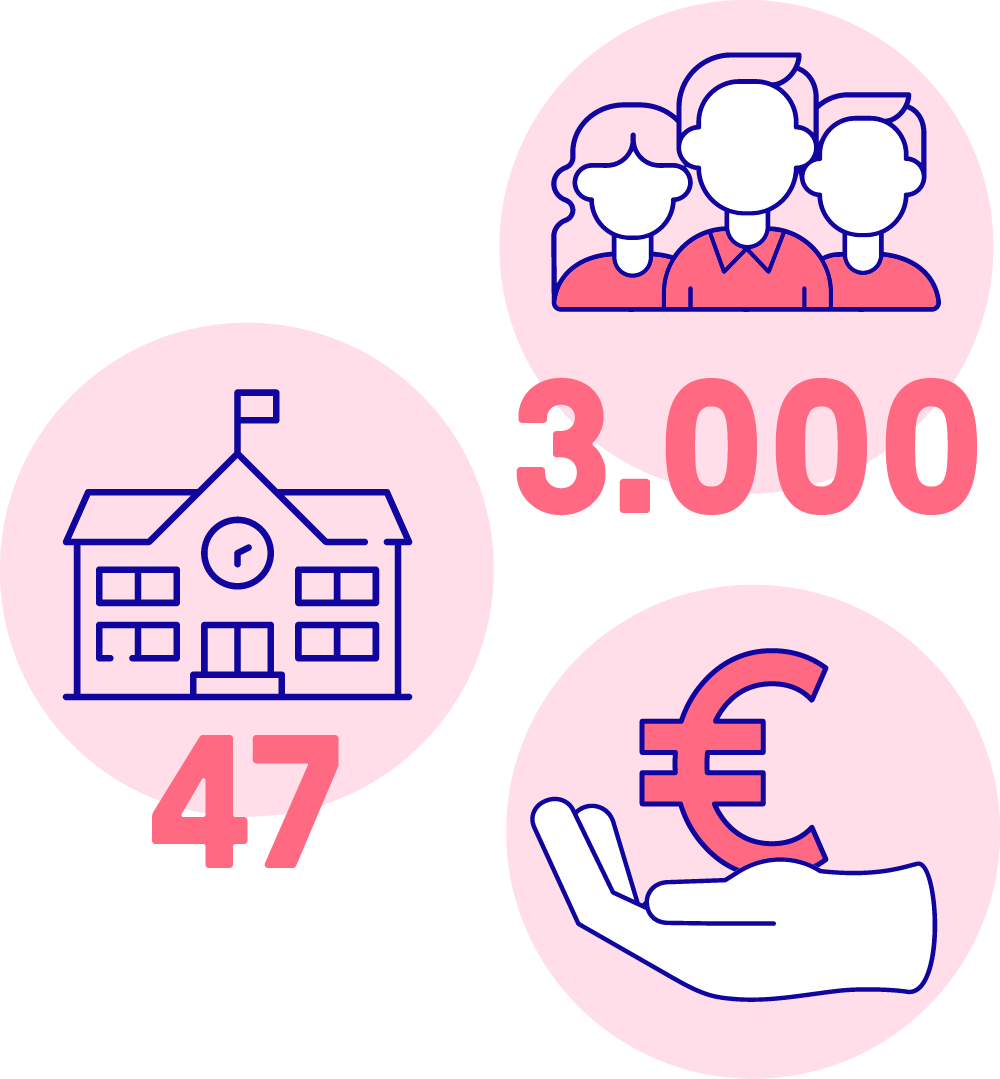

„Herausforderung einfach machen“ arbeitet bisher mit 47 Schulen zusammen und hat rund 3.000 Jugendliche erreicht. Die Organisation bietet das Programm für jede weiterführende Schulform an, von der Hauptschule bis zum Gymnasium, und sie veranstaltet auf Wunsch Infoabende für interessierte Schulen. Besondere Voraussetzungen müssen interessierte Schulen nicht erfüllen, sagt Alexandra Dreßler: „Die Schulleitung sollte dahinterstehen, und es braucht ein Planungsteam, nicht nur eine einzelne Person, die das trägt. Und ansonsten: die Lust, sich als Schule weiterzuentwickeln und sich in das Projekt reinzuschmeißen.“

Die Kosten für die Schule für Schulentwicklungsbegleitung, Lehrkräfteworkshops und Materialien hängen von der individuellen Situation ab. Die Organisation arbeitet auch mit Förderpartnern zusammen, um das Projekt an finanzschwächeren Schulen zu realisieren. Hinzu kommt ein Elternanteil, der in der Regel bei 250 Euro pro Kind liegt. 150 Euro decken Materialien, Versicherung und einiges mehr ab, 100 Euro stehen den Jugendlichen für ihre Herausforderung zur Verfügung. Dieser Anteil kann mitunter aus Mitteln des Startchancen-Programms finanziert werden.

Weitere Informationen zu der Umfrage und den Empfehlungen finden Sie hier: